東北、関東の現状を考える上で、非常に重要な新聞記事

◆低線量被ばく 危険性認める 福島の「集団疎開」裁判

(2013年5月3日 中日新聞 北陸中日新聞 東京新聞)

訴えは却下でも、画期的な決定内容−。福島県郡山市の小中学生が市に対し、「集団疎開」を求めていた抗告審で、仙台高裁(佐藤陽一裁判長)は先月24日、仮処分申請を却下した。だが、低線量被ばくの危険に日々さらされ、将来的に健康被害が生じる恐れがあるとはっきり認めた。(出田阿生、中山洋子)

「この決定の特徴は、低線量被ばくの危険性を強い口調で認定していることだ。それについては大きな成果といえる」福島の子どもたちの支援を続ける元裁判官の井戸謙一弁護士は同日、こう内容を評価した。

決定の事実認定の文章は歯切れよい。「低線量の放射線に長期・継続的にさらされることで、生命・身体・健康に対する被害の発生が危惧される」とし、「チェルノブイリ原発事故後に発生した子どもの健康被害をみれば、福島第1原発周辺で暮らす子どもにも、由々しい事態の進行が懸念される」と明言した。

さらに放射性物質を無害化したり、完全に封じ込める技術は未開発と指摘。汚染物質の置き場不足で除染作業が進まない現状は「被ばくの危険から容易に解放されない状況」とも言及した。

「年間被ばく量が100ミリシーベルト以下なら問題はない」と「安心神話」に徹した一審の福島地裁郡山支部の決定(2011年12月)とは、同じ却下でも格段の違いだ。

行政の責任、「自己責任」にすり替え

ただ、結論は「現在の空間線量では、直ちに健康に悪影響を及ぼす恐れがあるとは認めにくい」と逆転。井戸弁護士は「決定文は、異なる2つの文書が組み合わさっているように見える。裁判官同士で議論があったのでは」と推測する。

この裁判を担当する柳原敏夫弁護士は「決定文の後半は、読んでいるとキツネにつままれたような感じだ」と話す。

そこには「郡山市内に住み続けるならば、学校外での生活で年間1ミリシーベルトを超える被ばくをする計算になる。学校だけを疎開させても意味がない」ので却下するといった理屈が展開されている。

そうなると、低線量の地域に移住するしかないが、それは「自主避難すればいい」という。しかし、原告側は「疎開」は「子どもらの安全確保のために行政が果たすべき義務」と訴えた。行政の責任が「自己責任」にすり替えられた形だ。

とはいえ、低線量被ばくの危険を司法が認めた意義は小さくない。昨年6月、「避難の権利」などを定めた「子ども・被災者生活支援法」が国会で成立した。だが、その後、政権が再交代し、いまだ具体的な避難の施策は講じられていない。

柳原弁護士は「決定では『集団疎開は被ばく被害を回避する1つの抜本的方策として教育行政上考慮すべき選択肢』と指摘した。国や自治体は子ども被災者支援法の運用で、この決定の指摘した内容を生かさなければならない」と訴えた。

・

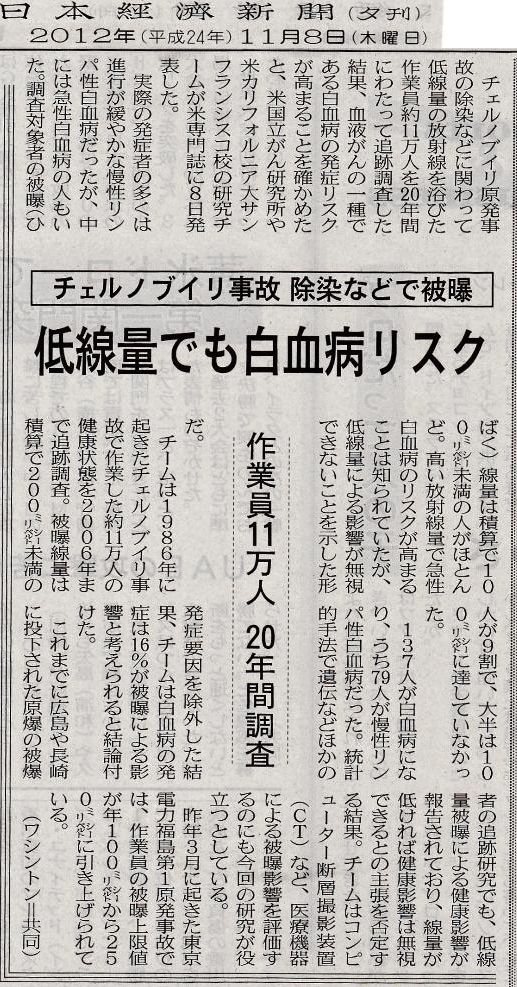

◆チェルノブイリ除染で被曝、低線量でも白血病リスク

(2012/11/8 14:15 日本経済新聞)

【ワシントン=共同】チェルノブイリ原発事故の除染などに関わって低線量の放射線を浴びた作業員約11万人を20年間にわたって追跡調査した結果、血液がんの一種である白血病の発症リスクが高まることを確かめたと、米国立がん研究所や米カリフォルニア大サンフランシスコ校の研究チームが米専門誌に8日発表した。

実際の発症者の多くは進行が緩やかな慢性リンパ性白血病だったが、中には急性白血病の人もいた。調査対象者の被曝(ひばく)線量は積算で100ミリシーベルト未満の人がほとんど。高い放射線量で急性白血病のリスクが高まることは知られていたが、低線量による影響が無視できないことを示した形だ。

チームは1986年に起きたチェルノブイリ事故で作業した約11万人の健康状態を2006年まで追跡調査。被曝線量は積算で200ミリシーベルト未満の人が9割で、大半は100ミリシーベルトに達していなかった。

137人が白血病になり、うち79人が慢性リンパ性白血病だった。統計的手法で遺伝などほかの発症要因を除外した結果、チームは白血病の発症は16%が被曝による影響と考えられると結論付けた。

これまでに広島や長崎に投下された原爆の被爆者の追跡研究でも、低線量被曝による健康影響が報告されており、線量が低ければ健康影響は無視できるとの主張を否定する結果。チームはコンピューター断層撮影装置(CT)など、医療機器による被曝影響を評価するのにも今回の研究が役立つとしている。

◆原発作業員、被曝どう把握

チェルノブイリ、低線量でも白血病 長期の健康管理 不可欠

(2012年12月28日 日経新聞)

1986年に起きた旧ソ連・チェルノブイリ原子力発電所事故で収束に当たった作業員に白血病の患者が増えているという調査結果を、米国などの研究チームがこのほどまとめた。健康への影響が少ないとされていた低いレベルの放射線量で病気の増加が見つかった。東京電力福島第1原発でも廃炉まで30年以上かかる見通しで、作業員の長期の健康管理が課題となりそうだ。

調査結果は、米国立がん研究所や米カリフォルニア大学、ウクライナ放射線医学研究センターなどのチームがまとめ、11月に専門誌に発表した。1986~2006年に現場作業にかかわった約11万人を追跡調査した。その結果、137人が白血病になり、うち79人が慢性リンパ性白血病だった。

原因の16%占める

研究チームは被曝(ひばく)した放射線が原因で白血病になったかどうかを見分けるため、年齢や居住地域などの影響を取り除いて疫学的に分析した。白血病になった人のうち、16%に当たる19人は放射線が原因だと断定した。作業員の被曝線量は全体の78%が100ミリシーベルト未満で、国際放射線防護委員会(ICRP)などが「人間が浴びても明らかに健康への影響が出るとする科学的なデータはない」としている値だった。研究チームは「低い放射線の被曝でも白血病のリスクが高まる恐れがあり、放射線と病気の関係を調べるためより詳しい調査が必要だ」と指摘する。

チェルノブイリ原発では事故直後の収束に多くの作業員が投入され、放射線の影響で命を落としたケースもある。原子放射線の影響に関する国連科学委員会(UNSCEAR)などによると、事故発生から現場で働いた作業員は50万人以上。約1000人が事故直後の作業で高い放射線にさらされ、134人は激しいやけどや敗血症などを併発した急性放射線障害を発症した。このうち少なくとも28人が放射線の影響で亡くなったといわれている。

米国などの研究チームが今回指摘したのは、こうした事故直後の高い線量の被曝ではなく、現場に入ったものの低線量の被曝をした作業員ばかり。これまでも白血病などが増えたとする論文はあった。原爆被爆者の調査を手掛けた福島県立医科大学の柴田義貞特命教授は「今回の論文は分析もしっかりしているが、作業員が被曝した放射線量の推定にバラツキが大きい」と指摘する。白血病になった作業員がどれだけ被曝したのか明確になっていないからだ。

基準超えた例も

放射線量の推定では作業員1人ずつに線量計を持たせるのではなく、その場で1度だけ線量を測定したデータや、作業員に聞き取りをした行動記録から推定したとみられる。チェルノブイリ原発では、現場に入った作業員が放射線量の情報は十分に知らされなかった例も多く、被曝した線量を特定するのは難しい。今後、病気と被曝量の因果関係をどこまで突き止められるかが課題となる。

一方、福島第1原発でも通常の原発に比べて放射線量の高い状態が続く。これまでの作業で国が定める基準を超えた作業員もいる。

東電によると、事故が発生した2011年3月11日から12年10月末までに現場で働いた作業員は2万4575人。このうち、現行の基準である年間の累積放射線量が50ミリシーベルトを超えたのは1132人に上る。これには基準が緩かった11年12月までの作業員も含まれるが、最も高かったのは事故直後に福島第1原発1~2号機の中央操作室にいた東電社員で678ミリシーベルトだった。

この社員は被曝線量の許容限度を大幅に超えたため、東京都千代田区の東電本店で働いているという。被曝線量が上限を超えた作業員を含め、東電は「これまでの医師の診断から、放射線量の影響で健康に被害が出た人はいない」と説明する。

厚生労働省は福島第1原発で働いた作業員について「健康管理をしっかりやるよう東電などに指導している」(同省福島労働局)。政府が冷温停止状態を宣言した11年12月16日以前に働いた作業員の一部には、がんなどの検診費用を負担している。ただ、宣言以降は東電などに委ねている。特に実態の把握が難しい協力企業の作業員は事業者任せだ。「国が責任を持って健康管理を続けるべきだ」という専門家の意見も多い。

福島第1原発は廃炉まで30~40年かかる見通しで、今後も多くの作業員が長期にわたり高い放射線量の現場作業を強いられる。作業員の不安を解消し新たな人員を確保するためにも、国による健康管理が重要だ。

(福島支局長 竹下敦宣)

・

◆米国データが示す 低線量内部被ばくの影響

原発施設周辺で事故なくても健康被害

(2011年6月23日 東京新聞)

放射性物質の放出が止まらない福島第一原発の事故。放射線量の影響について、福島全県民を対象とした健康調査が先行して始まるが、最近、低線量の内部被ばくの懸念が高まっている。そんな中、米国の原子炉や核実験場の周辺住民の乳がん発生率などの増加を示した著書が注目されている。その疫学調査が明かす内部被ばくの恐ろしさと、福島への教訓とは何か。

●原発閉鎖後 小児がん急減

●160キロ圏 乳がん発生率増

●雨で飲料水や井戸水汚染

「先日テレビで、福島県に住む八歳の女の子が『放射能を吸い込んじゃうから、お外では遊ばないの』と話していた。いまや子どもでさえ、内部被ばくを言葉にするようになった」。長崎大学の戸田清教授(環境社会学)は、長崎市内でこう話し始めた。

呼吸や飲み水、食事を通じていったん放射性物質が人体に取り入れられると、慢性的に体内で放射線を出し続けて細胞を傷つけ、がんなどの原因となる。原発事故による健康被害は、体外の被ばくのほか、こうした「低線量内部被ばく」で引き起こされる。

チェルノブイリ原発事故は大爆発だったが、ほぼ十日以内に事故自体は収束した。ところが福島は百日を過ぎても収束せず、海洋汚染も続いている。こうした状況下の被ばくは過去に例がない。

低線量内部被ばくはどんな影響をもたらすのか。戸田氏ら研究者が福島の原発事故前から注目してきたのは、104基の商業原発がある世界一の原発大国・米国の低線量内部被ばくについての、民間疫学調査だった。

「実は原発は、事故がなくても健康被害をもたらす。平常運転で放出される放射能で周辺住民が内部被ばくするからです」

衝撃的な数字がある。

米国の公衆衛生学者ジョセフ・マンガーノ氏の疫学調査によると、米国内で1989年から98年にかけて閉鎖された原発6基の周辺40マイル(64キロ)で、ゼロ歳から4歳までの小児がん発生率が、原発の閉鎖後に平均で23・9%も急減した。

同時期、米国全体での発生率は微増していた。

どの原発も、小さなトラブル以外、過去に事故を起こしていない。「基準値以下の放射性物質が原発運転中に大気や土壌に長年放出され続け、周辺住民が低線量内部被ばくして、がんの発生率を押し上げたと推測できる」と戸田氏は解説する。

戸田氏らが共訳し、偶然、福島の事故後の4月に出版された「低線量内部被曝(ひばく)の脅威」(緑風出版)も、同様の事実を明らかにしている。

著者は米国の統計専門家ジェイ・マーティン・グールド氏。行政の公式資料をもとに統計をとり、米国の原子炉や核実験場周辺の160キロ圏内で、乳がんの発生率が急増していたことを突き止めた。

米国は48州あり、古い原発7基がある14の郡では、50~54年の時期から85~89年の時期までの間、白人女性の10万人当たりの死亡率が37%上昇した。同時期の米国全体の上昇率は1%で、大差があった。

さらに、このうち放射能の影響を受けやすいとされる乳がんによる同時期の死亡率の上昇は、全米で2倍だったのに対して、14郡では5倍に達していた。

同様に、グールド氏らは国のデータから、戦後の大気圏内核実験の開始と、63年の中止後で、新生児死亡率や低体重児の増減率が疫学的な異常を示すことも証明した。

「米国立がん研究所の調査は『原発周辺の住民の健康に影響がみられない』としていたが、汚染が及ぶ地域を対象に入れないなど統計学的な手法に問題があった」(戸田氏)。放射性ヨウ素131のほか、半減期の長いストロンチウム90とセシウム137などが雨で落ち、都市部の飲料用上水や農村部の井戸水を汚染していたという。

福島県は県民約203万人を対象に、30年間の健康影響調査を行う。

戸田氏は「広島・長崎の被爆者は、戦後60年以上たったいまでも、放射能の影響と思われる病気を新たに発症している。今後60年以上、つまり一生涯にわたる調査が必要」と提言する。

さらに「行政区分と汚染の広がりは別のもの。福島県民に限定せず、隣接県・地域の住民にも広げる必要がある」。事故直後に原発周辺地域にいて、県外に避難している人たちもきちんと調査するよう求める。

それでも課題は多い。どれだけ内部被ばくをしたのか、どれほどの健康被害につながるのか、現時点では不明なことばかり。線量計は外部被ばくしか計測できず、ホールボディーカウンターで内部被ばくを調べられるのは一部の放射線に限られる。そもそも放射性物質の体内への影響の度合いは、個人差が大きい。

将来、福島第一原発の周辺住民ががんを発症したとして、事故が原因と立証するにはどうすればいいのか。過去の原爆症や水俣病などの認定訴訟で常に争点となってきたのは「因果関係」だ。

戸田氏はこう訴える。「疫学調査は集団が対象で、個人についての因果関係は証明できない。それならば、国や電力会社が『原発事故と発病は無縁』と完璧に立証できない限り、被ばくの事実と発病の事実さえあれば『因果関係は推定できる』として認定すべきだ」

<デスクメモ>「おれたちゃ、人間モルモットか」。福島市内で娘が2人いる父親は憤った。「みんな最低1時間は放射能の話だよ」と居酒屋に入ると、会話から「セシウム」「内部被ばく」が飛び交う。父親は県民調査の重要性は理解している。だがデータは住民救済のためであって、国のものではないと力説した。 (呂)