子どもたちや未来世代のためにも原発、農薬、遺伝子組み換えを減らし、生物多様性を守っていきたいと思います。今後も継続して注目していきたい統計です。

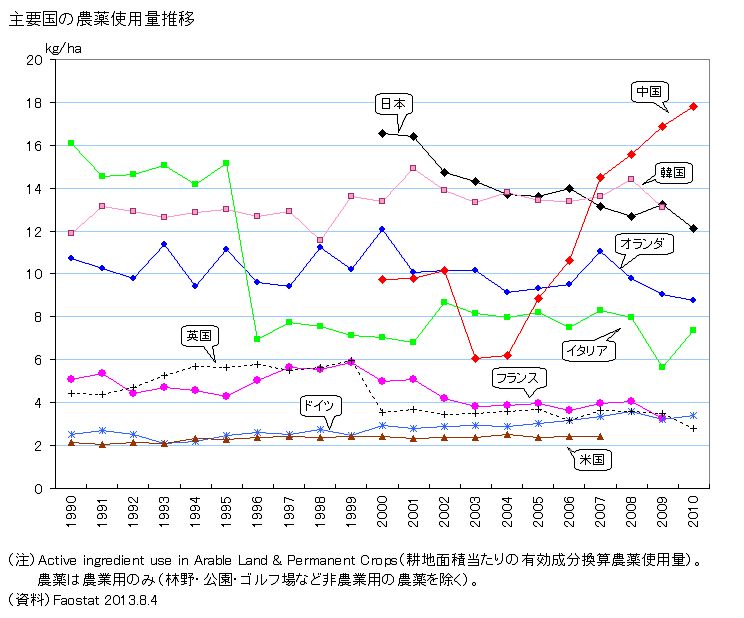

主要国の単位面積当たりの農薬使用量の推移をグラフにした。

各国農業における農薬使用量の指標については以下の3点が重要である。

1、母数の農地面積

適切な農地面積当たりの値を算出する必要がある。農地面積の中には、自然草地や放牧地(Pasture area)を含んだ集計もあり、それでは面積当たりの農薬使用量は余りに少なくなってしまう。樹園地など永年作物栽培地や栽培牧草地を含む耕地面積(Arable and permanent crop area)を母数とするのがより適切であろう。

2、有効成分換算

農薬使用量を有効成分換算の値として算出する必要がある。農薬としての効き目の強い農薬、弱い農薬があり、農薬の単純な重量で農薬使用量を判断するのは適切ではない。

3、農業用の限定

農薬には林野、公園、街路樹、ゴルフ場など農業以外にも使われるので、農地面積当たりの農薬使用量の場合は、農業用の農薬に限定する必要がある。

こうして求められた単位面積当たりの農薬使用量であっても、ただちに環境負荷の程度を示すものではない。気温や降水量といった気候や生物循環のスピード、農耕形態の違い、農薬の残留性などによって環境負荷は大きく影響されるからである。しかし、参照資料として、1~3が満たされたデータがやはり求められる。

以前、2が満たされたOECDの報告書が発表されたので1を考慮した面積当たりを計算した指標を旧図録に掲載した(図録0540x)。なお、無用の誤解を避けるためであろうがOECDは面積当たりの指標ではなく増減指標のみを算出していた。

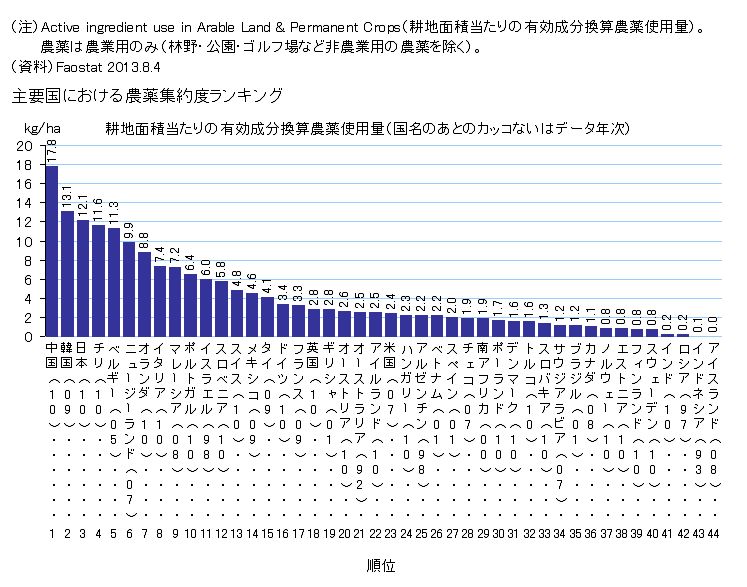

このほど、FAOSTAT(FAOのデータベース)に、1~2だけでなく、3を満たした面積当たり使用量そのもののデータが掲載されていることに気がついたので、さっそく、旧図録に差し替えることとした次第である。OECDではなく国連機関のFAOなので、対象国数は全世界に及んでいる。特に中国が取り上げられているのが貴重である。そこで、世界の主要44か国の農薬使用量ランキングも同時掲載することとした。

農薬使用量の推移については多くの国で横ばいか減少傾向にある。特に日本、オランダ、イタリアといった集約園芸的生産に特徴のある農業では農薬使用量の水準は高かったが、これらの国では近年は減少傾向にある点が目立っている(ただし、イタリアの1995~96年の断層はデータの取り方の変更によるものの可能性が高い)。

米国、ドイツ、フランスといった穀作農業の比重の高い国では単位面積当たりでは農薬使用量はそれほど多くない。フランスを除くとそれはど使用量も減っていない。

一方、東アジアでは、韓国や中国の農薬使用量は、増加傾向にある。特に、中国の使用量の伸びは著しく、現在では、世界一の水準となっている(日本、韓国は2~3位)。東アジアでは集約園芸農業の側面が強く、イネという夏作物が基幹作物であり、モンスーンの影響で夏は高温多湿となるので病虫害の被害の多くなる。このため、経済発展とともに農業の集約化が一層進むと、農薬使用量も高くならざるを得ない傾向があると考えられる。

旧図録(図録0540x)でも記した通り、先進国農業では、農薬規制の厳格化(日本の2006ポジティブリスト制、EUの2008農薬規制強化など)、有機農業の普及(図録0536参照)、非化学農薬(生物農薬など)の普及、農薬の効率的利用(ムダの削減)、環境意識の高まり、といった影響で農薬の使用量が減少する傾向にある。

オランダ農業は輸出向けを向けを含めた野菜や花きなど集約園芸に特徴があり、面積当たりの化学肥料や農薬の使用量が多く、農薬大国として知られていた。ところが輸出先であるドイツの環境意識が高まり、国内でも反対運動も起こって天敵(生物農薬)の活用など環境保全型農業への積極的な転換を図ったとされる。

農薬規制については日本でもヨーロッパでも安全性と生産性とのジレンマにさらされている。日本以外の東アジア、特に中国でも、農民の農薬被害、消費者の安全ばかりでなく、環境面の負荷としても、安全性と生産性のジレンマを解決する方向性が望まれていよう。

(2008年7月7日収録、8月21日日欧の農薬規制についてのコメント追加、2009年9月14日データベースのリンクと耕地面積定義コメント追加、10月28日中国データ更新、2013年8月4日原資料をOECDからFAOに切替えて更新、8月5日コメント改訂)

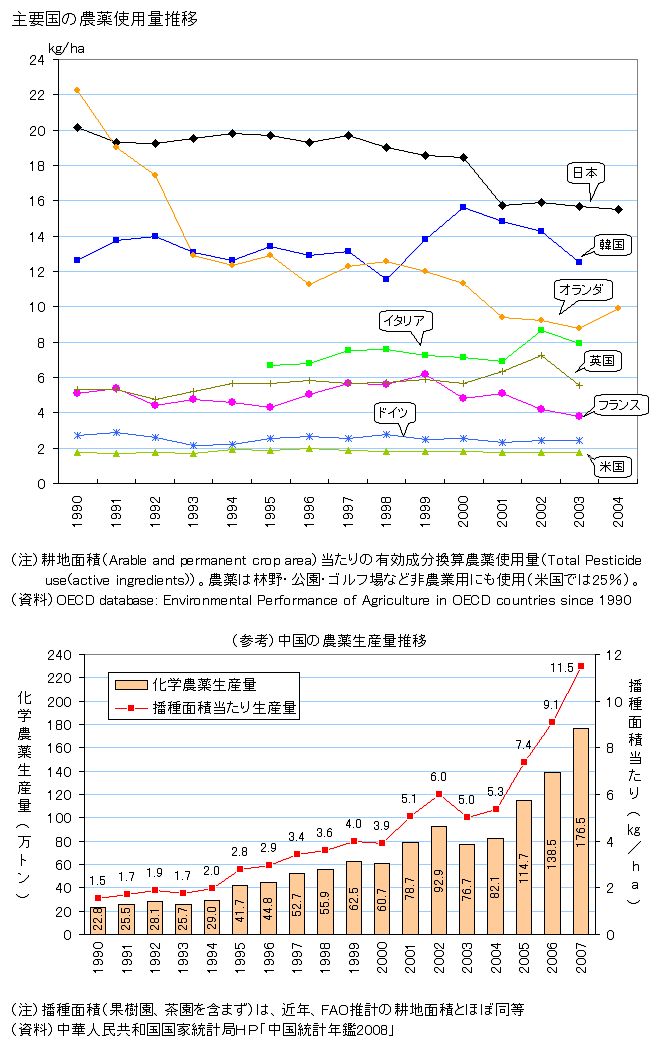

◆主要国の農薬使用量推移(2004年まで)中国(2007年まで)

農薬使用量に関するデータはなかなか得られなかったが、OECDの農業環境データベースに見つかったのでグラフにした。耕地面積の大小によって農薬使用量は影響を受けるので、単位面積当たりの使用量を指標として算出して使った。

耕地面積に放牧地(Pasture area)を含めると農薬をほとんど使わない農地まで含まれてしまうのでここでは、樹園地など永年作物栽培地や栽培牧草地を含む耕地面積(Arable and permanent crop area)を使用した(同じデータベースにデータあり)。

単位面積当たりの農薬使用量がただちに環境負荷の程度を示すものではない。農業外利用があるほか、気候や生物循環のスピード、農耕形態の違い、農薬の強烈さ、残留性などによって環境負荷は大きく影響されるからである。このデータを使ったOECDの報告書『1990年以降のOECD加盟国の農業に関する環境パフォーマンス』(2008年6月)では無用の誤解を避けて面積当たりの指標ではなく増減指標のみを算出している。

農薬使用量の推移については多くの国で横ばいか減少傾向にある。特に日本やオランダといった集約園芸的生産に特徴のある農業では農薬使用量の水準は高かったが近年は減少傾向にある点が目立っている。有機農業の普及もこうした減少傾向に影響していると考えられる(なお効き目の高い劇薬に近い農薬が先進国では使用禁止等になっている点は別途考慮する必要がある)。

米国、ドイツ、フランスといった穀作農業の比重の高い国では単位面積当たりでは農薬使用量はそれほど多くない。フランスを除くとそれはど使用量も減っていない。ただし上記OECD報告書によれば米国においても農薬規制や非化学的農薬の普及などにより作物生産量に比して農薬使用量は減少と分析している。

イタリアの農薬使用量はやや増加しているが、OECD報告書によれば最近は有機農業の普及により減少傾向とのことである。

OECD報告書によれば日本の農薬使用量は作物生産量以上に減少しており農薬の効率的利用が進んだ結果と分析されている(ただし非化学的農薬経営は2%、有機農業の農地は1%となお少ないと指摘されている)。

オランダ農業は輸出向けを向けを含めた野菜や花きなど集約園芸に特徴があり、面積当たりの化学肥料や農薬の使用量が多く、農薬大国として知られていた。ところが輸 出先であるドイツの環境意識が高まり、国内でも反対運動も起こって天敵(生物農薬)の活用など環境保全型農業への積極的な転換を図ったとされる。データを見る限 りも1990年代初め頃から顕著に農薬使用量が減少している。

農薬規制の強化については、日本では2003年の食品衛生法の改正により、2006年5月末からポジティブリスト制が実施され、各作物について基準が設定されていない農薬が一律基準(0.01ppm)以上含まれる食品の流通が禁じられた。以前はネガティブリスト方式であり、超えてはならない農薬残留値リストに無い海外使用の農薬などの残留を規制できなかったので、導入された新制度である。農業者にとっては、農薬使用基準の遵守の他、農薬散布時のドリフト(飛散等)により、リストにない他作物で規制がかかるといった思わぬ影響がでないようにすることが大きな課題となった。

ヨーロッパでもEU議会で農薬規制の強化のための立法が準備中である。これは評価の基準をリスク(risk)から有害性(hazard)にシフトするものであり、「新しいルールは、生産者がその使用が安全であることを証明しない限り販売が禁じられると言う哲学を有している」と言われ、「最も有害な農薬は市場から消えるもののあろうと予測されている。」(英エコノミスト誌(The Economst 2008.7.5)の「農薬規制?リスクのバランス」による。以下同様)「規制の内容次第では、広く用いられている殺虫剤のピレスロイドも1種類を除いて違法とされる可能性がある。」

促進派は「1980年代に制定された現行法はワークしていないと主張している。」確かに、「最大残留基準(MRLS)を超えた食品の比率は長年横ばいのままである。」他方、多くの農学者は、こうした変化が広がれば農産物価格の上昇は避けられないと指摘している。「英国の環境・農村コンサルタント組織のADASの報告書によれば、最小の影響でも食料生産は4分の1減るであろうとのことである。イタリアの報告書も1月に同様の数字を出している。」

「科学者は科学者、政治家は政治家である。懐疑論者の声に対応して、6月23日のヨーロッパ農相会議は妥協案をひねり出し、特定の農薬の代替物が得られないと思う国は、その農薬の継続使用を求めることができるようにした。この妥協は緑派を怒らせる一方、農学者も英国議会も喜ばせてはいない。」現行システムを評価している「Denholm博士も、例外規定は「全く非現実的だ」と見なす。例外規定の適用を受ける作業は余りに役所仕事であり、2年間もの審査期間がかかるであろうというのだ。」

このように農薬規制については日本でもヨーロッパでも安全と生産性とのジレンマにさらされている。

関心を持たざるを得ない中国の農薬使用量については、中国の公式統計集である中国統計年鑑に掲載されている播種面積と化学農薬生産量のデータから計算した量をグラフにした。輸出入がないとした場合の使用量である(実際は2006年に農薬の生産量が139万トンであるに対して、輸入量が4万3千トンであり、有機化学製品全体と同様に輸出量を上回っていると考えれる)。OECDデータと異なり有効成分量でなく薬剤そのものの重量なので有効成分はもっと少ない筈である。また他国とは異なり耕地面積でなく播種面積を使っているので、果樹園・茶園など樹園地が入らないこと、逆に多毛作がダブルカウントされることを考慮しなければならない。FAO統計の耕地面積と中国統計年鑑の播種面積は近年はほぼ同等となっているので、プラスマイナスが打ち消し合っていると考えられる。もっとも中国の面積統計は基本的に過少報告ではないかという疑念も抱かれていることも考えに入れておく必要がある。

中国の場合は、近年、農薬使用量のレベルがかなり上昇してる点が目立っている。大きな国土の中では自給的な穀作農業のエリアも多いと思われるので集約園芸的な農業では非常に農薬を多く使用しているのではないかと推測させるレベルに達しているといえよう。

(2008年7月7日収録、8月21日日欧の農薬規制についてのコメント追加、2009年9月14日データベースのリンクと耕地面積定義コメント追加、10月28日中国データ更新、2013年8月4日原資料をOECDからFAOに切替えて新版へ移行)

・

◆日本の農薬使用量が、ようやく世界2位に

日本の農薬使用量がようやく世界2位になりました。世界1位は韓国です。この2カ国はずば抜けています。この図には記入してありませんが、これに次ぐのは中国です。

日本が、ようやくですが、2位になったことは喜ぶべきです。日本の農薬使用量が減少してきたことは、2008年OECD報告で明らかでした。しかし、この農薬使用量の減少が、残効性が長く、浸透移行性のあるネオニコチノイドなどを採用した結果である可能性があることに注意しなければなりません。ネオニコチノイドは人間に対する急性毒性が低いことで、コーティング種子など様々な方法で使われています。この結果生態系に悪影響を与えるという報告が多くあり、さらにはネオニコチノイドに被ばくすると体調異変を訴える人がいます。

2位にはなりましたが、OECD諸国平均(0.07トン/平方キロメートル)と比較すると、日本(1.16トン/平方キロメートル)はまだ約17倍も多量に使用しています。さらには農薬として分類されていないグリホサート製剤も道路沿いや線路・空き地の雑草駆除に使用されています。このため、日本の使用量は過小評価されている可能性があります。

日本の農薬使用は今後とも削減が必要です。また、TPPが大きな関心を持たれており、加入すると農薬に汚染された食物が入って来ると主張する人がいます。しかし、冷静に考えれば、日本は米国より耕地面積あたり約17倍の農薬を使用している事実には口をつぐんでいます。そのために食品が汚染されるばかりでなく、民家周囲で農薬散布が行われ、汚染されるために、苦しんでいる人がいることを、農薬汚染を問題にする方々が無視しているのは身勝手です。

農薬使用量データ(OECD2010)

国家

農薬使用量 トン/農地面積平方km

韓国 1.27

日本 1.16

イタリア 0.55

オランダ 0.55

ベルギー 0.50

ポルトガル 0.44

フランス 0.24

ドイツ 0.19

ハンガリー 0.17

スロベニア 0.15

英国 0.15

スペイン 0.14

デンマーク 0.12

ギリシャ 0.12

チェコ 0.11

オーストリア 0.10

ポーランド 0.10

スイス 0.09

米国 0.07

フィンランド 0.07

アイルランド 0.07

ノルウェー 0.07

スウェーデン 0.07

カナダ 0.06

メキシコ 0.04

トルコ 0.04

ニュージーランド 0.03

参考

OECD Environmental Performance Reviews: Japan 2010. Selected Environmental Data (https://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/oecd-environmental-performance-reviews-japan-2010/selected-environmental-data_9789264087873-9-en 2011年11月15日ダウンロード)

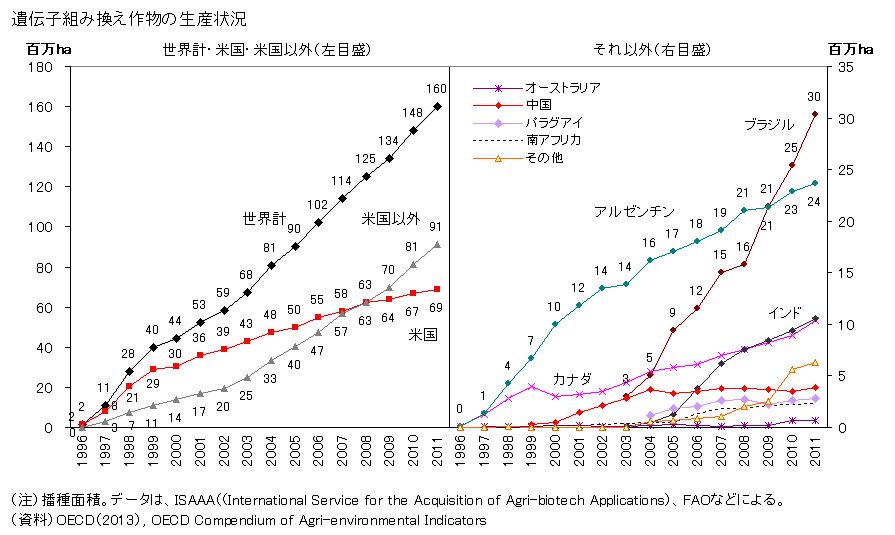

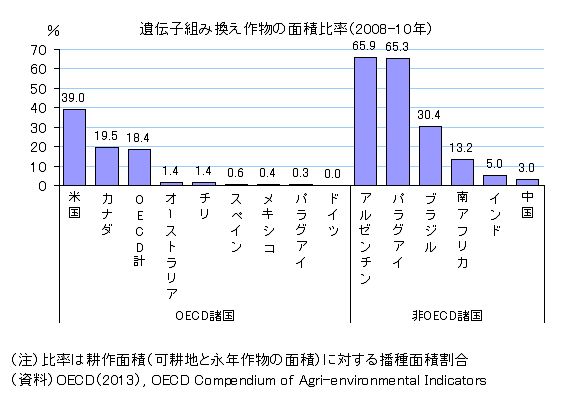

遺伝子組み換え作物に世界における生産状況をグラフにした。

遺伝子組み換え作物の生産は拡大を続けている。当初、リードした米国に代わってブラジル、アルゼンチン、インドなどで急増しているのが最近の特徴である。耕地面積に対する遺伝子組み換え作物の面積比率については、アルゼンチンやパラグアイは65%と米国の39%をすでに超えている。

データ源の OECD(2013), OECD Compendium of Agri-environmental Indicators は次のように述べている。

「OECDにおける遺伝子組み換え作物の播種面積は、可耕地(永年作物を含む)の18%となっている。

米国がOECDの遺伝子組み換え作物の商業生産をリードしている。ヨーロッパのOECD諸国、及び韓国では、こうした作物の商業利用が認められていない(播種は実験目的の小面積のみ可)。

OECDの遺伝子組み換え作物はカナダと米国で1990年代半ばから急速に成長したが、これは除草剤耐性作物(大豆、トウモロコシ、キャノーラ、綿花)が中心だった。

世界で栽培されている遺伝子組み換え作物のうちOECDは半数をやや上回っているが、アルゼンチン、ブラジル、中国、インドといった諸国が最近10年間に遺伝子組み換え作物の利用を大きく拡大してきている。

遺伝子組み換え作物については、利用のメリットに対し、人間の健康に対する安全性とともに、潜在的な環境コストについての議論や論争が続いている。例えば、メキシコのトウモロコシのケースのように、在来種や野生種との遺伝子混交の可能性に対する関心・懸念が高まっている(OECD,2005)。メキシコは「バビロフ」センターとして理解されている。すなわち、トウモロコシなので、最初に作物の栽培植物化が起こり、数千年にわたって進化させられてきた土地と見なされている(OECD,2008)。同時に、遺伝子組み換え作物は、例えば、殺虫剤使用を減らし、あるいは節水作物の特徴を与えるということからメリットがあると見ている研究者もいる。」

(2013年8月2日収録)

・

★生物多様性の国別状況

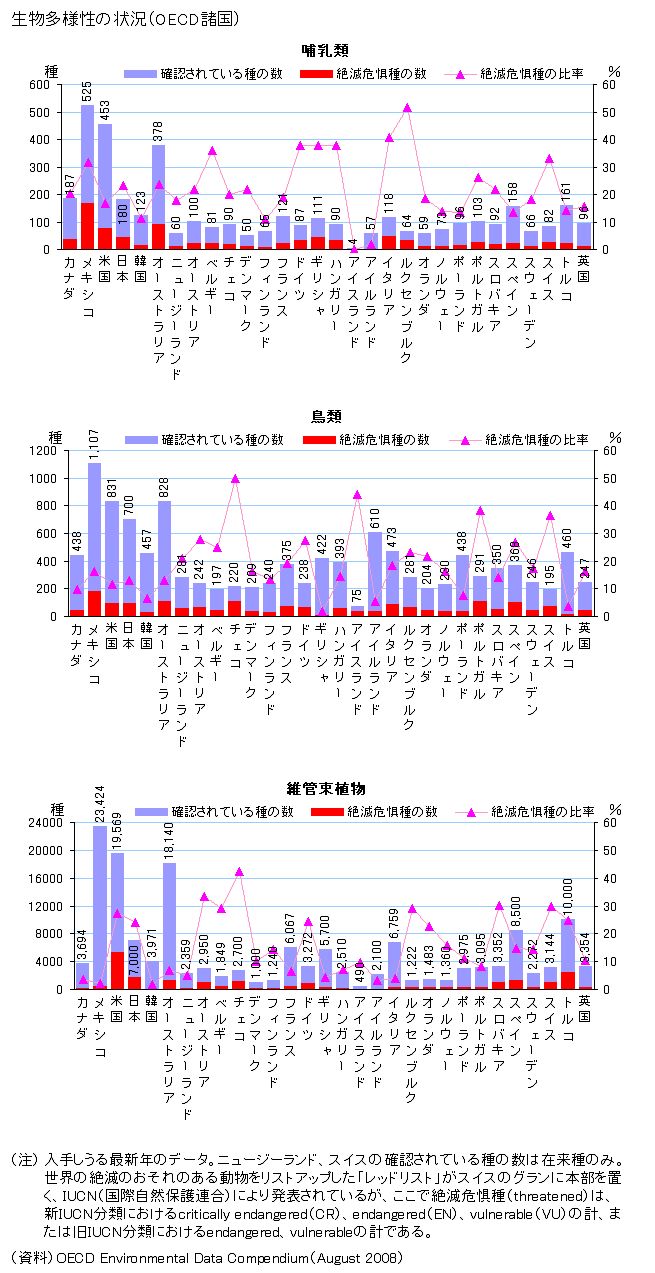

OECD諸国の生物多様性の状況についての図録を作成した。出所はOECD Environmental Data Compendiumである。

もともとの種の数の多さから生物多様性の程度を見てみよう。各国の国土面積は同じでないので生物種の絶対数では必ずしも正確な多様性を判断できないが一つの判断材料にはなる。

哺乳類の種数は、メキシコの525種が一番多く、米国、オーストラリア、カナダといった大陸レベルの国が続き、日本は第5位の180種である。ヨーロッパのどの国よりも多い点が目立っている。

鳥類に関しては、やはりメキシコが千種以上と最も多く、米国、オーストラリアがこれに続き、日本は第4位の700種である。哺乳類と同様ヨーロッパのどの国よりも多い。ヨーロッパの中ではアイルランドが最も多い610種となっている。

維管束植物(種子植物とシダ植物)では、メキシコが2万3千種でやはり最も多く、米国、オーストラリア、トルコ、スペインと続いている。日本は7,000種で第6位である。

メキシコが3つの生物群のすべてで種の数が最多であるのは、国土の大きさばかりでなく、OECD諸国の中で、唯一、種の数が他の気候帯に比べ格段に豊富な熱帯雨林気候の地域を抱えているからであると考えられる。

日本列島は南北に長く、気象も寒暖の差ばかりでなく、四季により多様である。地形も地域ごとに海岸、平野、河川、山岳と複雑に構成されている。このため、元来、生物多様性に富んだ地域であるとされる。上記のように、大陸レベルの国と肩を並べるような生物種の数を日本が抱えている点にこうした特徴をうかがうことができよう。

次ぎに、こうした生物多様性がどのような危機に直面しているかについてふれよう。

OECD各国の絶滅危惧種の比率に着眼して、OECDの報告書(Key Environmental Indicators 2008)は以下のようなコメントを加えている。

「こうした指標は、なお、絶滅が危惧される種の比率が高いことを示している。特に、人口密度の高い国、そして人間の活動の集約レベルの高い国でそうしたことがいえる。

ほとんどの国で、保護エリアの中での種の生存区域の縮小、変容ばかりでなく、保護エリア外(農地や森林といった)での土地利用や集約度の変化によって、無視し得ない比率の種の絶滅が危惧されている。一般的に、保護エリア外における生存区域の縮小や分散化を緩和する措置についてはほとんど前進が見られていない。」

日本の絶滅危惧種の比率は、哺乳類、鳥類、維管束植物が、それぞれ、23.3%、13.1%、24.1%となっている。OECD30カ国の中の順位では、それぞれ、11位、22位、10位となっており、先進国の中でも生物種の絶滅が危惧される程度は決して低いとはいえない。

絶滅の危惧の大きな国としては、鳥類と維管束植物でOECD1位の比率をもつチェコ、また3つの生物群がすべて10位未満の国としてベルギー、ドイツ、ルクセンブルクをあげることができる。

逆に、絶滅の危惧の小さな国としては、3つの生物群の絶滅危惧比率がすべて20位以下の国として、韓国とアイルランドをあげることができる。

メキシコは上記の通り、元来、生存種の豊富な国であり、絶滅危惧種の比率が特段高いわけではないとしても、絶滅危惧種の種の絶対数としては、哺乳類と鳥類に関してOECD諸国の中で他を引き離して最多となっている。比率だけでは判断できない特別の配慮が必要だと考えられる。

ここで、取り上げた国はOECD30カ国、具体的には、図の順にカナダ、メキシコ、米国、日本、韓国、オーストラリア、ニュージーランド、オーストリア、ベルギー、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、アイルランド、イタリア、ルクセンブルク、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スロバキア、スペイン、スウェーデン、スイス、トルコ、英国である。

(2009年10月26日収録)