1927年8月22日、ブラジルのミナス州マッシャード市に

カルロス・フェルナンデス・フランコは生まれた。

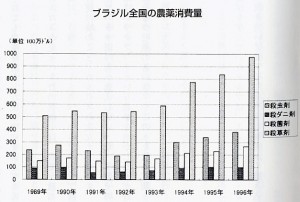

第二次世界大戦後、ブラジルでは少しずつ化学肥料や農薬が使われるようになった。

研究熱心なカルロスの父イザウチーノはすぐに化学肥料を導入したが、農薬については

コーヒー栽培にかけた生涯において、一度も使用することはなかった。(享年75歳)

「1968年頃から、急速に農薬や化学肥料が広まった」とカルロスは振り返る。

それは、ブラジルにおいて国家主導の産業化政策に拍車がかかり始めた時期と重なる。

1968年から74年までの6年間に記録した年平均9.6%の高度成長は、戦後のドイツや

日本の経済復興になぞらえて、「ブラジルの奇跡」と呼ばれた。

こうした高度成長のなか、1.3億ヘクタールという広大なブラジルの耕地は

農薬や化学肥料を売りつける企業、特にドイツやアメリカの企業にとっては

格好の投資対象となり、積極的な販売活動が展開された。

欧米ではすでに使用禁止になった農薬までもが

まだ充分な規制が確立されてないブラジルに入り込んできた。

ジャカランダ農場に対する営業活動もすさまじかったという。

化学肥料を販売する企業は8社、それ以上の企業が除草剤や殺虫剤を販売に来た。

1時間に1本は、そうした営業案内の電話がなる。企業から派遣された農学者が

実験データを持って農場に出没し、その対応に追われた。

「試しに使ってみるなどと言ってしまうと、次から次へと新しい農薬を売り付けてくるので

口を滑らせないように気をつけました」とカルロスは言う。

除草剤を散布した場所で小鳥の死骸を見て以来、カルロスは農薬に対して危機感を抱いていた。

ある日、コーヒー栽培の講習会があり、農薬を使用している農場を見学していたときのこと。

「コーヒーの実には農薬が散布されているので食べないでください」という注意があったのに

いつもの習慣でカルロスはコーヒーの実を口に入れてしまう。

その瞬間、口の中がはれあがっていくような感じがして、吐き出し、すぐに水でうがいした。

こうした経験もあって、カルロスは少量の農薬しか使わないようにこころがけた。

そのためジャカランダ農場では命に関わる重大な事件は起こらなかったが、それでも

農薬を散布した後に頭痛を訴えてくる作業員がでてきた。

周辺の農場では、農薬が散布されたバナナを食べた農場の子どもが中毒症状を起こしたり

農薬を溶かした水を飲んだ牛が死ぬ事件も起きた。

その事件から2年後、当時サンパウロ大学で生化学と薬学を学んでいた娘のテルマは

「中毒学」を受講した後、父カルロスに農薬の取り扱いに関する注意事項を

こと細かく書き込んだレポートを送った。

○農薬散布時における人体保護機材として、手袋、長靴、自然ゴムでできた前掛け、帽子、長袖シャツ、防水性の作業着、防塵用マスク、保護眼鏡を必ず使用すること。

○使用後、全ての機材はきれいに洗い、安全な場所に保管すること。

○農薬の調合は密閉された室内で行わず、屋外で行うこと。農薬散布は風下に向かって行い、また、強風のときは行わないこと。

○農薬が肌に着かないよう充分注意し、粉、あるいは噴霧液を吸い込まないようにすること。

○散布後は、石鹸と水で手を洗い、その他の部分で農薬に触れたところもよく水洗いすること。

○農薬のかかった作業着はただちに取り替えること。

○農薬を包んだ紙や包装物は焼却すること。

○農薬の入っていた缶やビンは穴を掘り埋めること。

○散布時には仲間の作業者が近くにいないかよく確かめること。

○作業中、あるいは作業終了後、農薬散布地に子どもや動物を近づけないこと

・・・(さらに注意事項は続いた)

このレポートを読んだカルロスは「農薬の使用は生産者にとっても

消費者にとっても自然環境にとってもよくない」と判断した。

1978年からコーヒー園における農薬の使用を減らし、2年を経ずして完全に停止させ

農道に繁る生命力の強い牧草の処理に使っていた除草剤も1983年から使用をやめた。

ジャカランダ農場のコーヒーは農場に定住するスタッフたちの手により生産される。

16人のスタッフの多くはジャカランダ農場で生まれ、その父、祖父たちもまたここで働いていた。

カルロスにとって農場のスタッフは家族同然であり、そこには農場主と労働者という

枠組みを越えた関係が成り立っている。

カルロスの助手を務めるジョゼ・アイルトンは、カルロスにこんな相談をしたことがある。

当時、19歳のアイルトンは、日中はコーヒー栽培の仕事をし、夜になるとカルロスの援助により

マッシャード市の農業学校に通っていた。しかし労働の後では疲れて勉強に集中できず、結局

「学校を辞めさせてくれ」とカルロスに申し出た。

「勉強は大切なことだから続けなさい」と答えたカルロスは

アイルトンがマッシャード市に寄宿して、学業に専念できるように手配し

彼が授業に出ている間の給料も保証した。

その理由について、「私もアイルトンの年令のときには、大学で勉強させてもらった。

どうしてアイルトンもそれと同じことができないというのですか。全く当たり前のことを

しているだけです」とカルロスは述べる。

就学のチャンスを与えられているのはアイルトンだけではない。

スタッフの子どもは全て小学校に通い、さらにその先の進学を希望する者には

その機会を与えられる。

カルロスはこう語る。「農場での仕事と生活に誇りをもってもらいたいのです。

田舎だから勉強ができないとか、生活が乏しいというふうに考えてほしくない。

私は彼らにできるだけ教育を受ける機会と、きちんとした家を保証したいと思います」

* * *

1970年以降、ブラジルは急速に産業の近代化を押し進めてきた。

しかしその高度成長の影では、農村の疲弊という社会の歪みが深刻化していた。

大土地所有が拡大するなかで、小規模の農家はますます零細化し、農村に住む人々は

職を求めて、サンパウロなど産業が集中する都市へと流れていった。

都市の人口が爆発的に増大した結果、失業率は高まり、貧困層が形成されていく。

都市化が進み、治安が悪化していくなかで、子どもたちは保護者から守られることなく

街中や路上で麻薬や犯罪に関わるようになる。こうして「ストリートチルドレン」の数は増えていった。

このような状況を少しでも改善するために、1970年からカルロスは

ある慈善協会の活動にボランティアとして関わりはじめた。

その協会は、貧困な家庭の子どもたちを預かる託児所や老人ホームの運営に取り組んでいた。

1977年から協会の理事として活動していたカルロスは、1981年、会長になってほしいと

要請された。それまでと同様に報酬はなく、友人は「おまえの家族はどうなるんだ」と

カルロスを引き止めようとしたが、自らも孤児の世話をしていた妻のフランシスカは止めなかった。

会長に就任後、カルロスは週の4日を福祉関係の仕事に費やし、残りの3日をジャカランダ農場での仕事にあてた。当時、300人の職員を抱える慈善協会の経営状態は厳しく、給料の遅配も続いていた。経営の建直しのために、カルロスは協会の職員を集めて「今、何をするべきか」というテーマについて話し合う機会をつくった。

経営においてカルロスは、できるだけ経費を節減し、一方で収入を増やすために裕福なお年寄りにこう話した。「あなたが持っている土地を貸して下さい。貸してくれるだけでいいです。私たちはそこにビルを建てて、その家賃を福祉活動の資金にします。あなたの人生を有意義なものにしませんか」と。

こうした努力の結果、カルロスの在籍中に協会は資産を持つまでに至った。

1981年から4年間、会長を務めたカルロスは、1984年にサンパウロ市議会から功労賞を受賞。この間、4つの財団を新たに設立し、その他に「未婚の女性の家」「農村学生の家」などのプロジェクトにも参加した。

* * *

人も自然も大切にするカルロスが、無農薬栽培に切り替えた最大の理由は「いのちを大切にしたい」ということだった。

その決意を固めた背景には、近代農業に対する疑問があった。その疑問、というより憤りについてカルロスはこう語る。

「近代農業は多額の投資を強要します。しかし、農業生産者にはほかの産業のような見返りはありません。農薬、化学肥料、農業機械を販売する商売人と、大量にコーヒー豆を生産する巨大な農場と、それを買い占める商社だけがますます儲けていくシステムのなかで小さな生産者や生産基盤を持たない農村労働者はますます貧しくなっていきます。近代農業がもたらしたこうした状況に対して私は強い憤りを抱いています。」

「人類の抱えている全ての問題の解決策などあるものではありません。私は、私のできる仕事のなかで、出来ることから取り組みたいと思っています。そのような理由から私は有機農業を始めました。有機農業は自然を痛めません。多くの手間を必要とするため、たくさんの人の仕事をつくりだしてくれます。病気の力を弱め、飢餓を追放する食糧の生産が可能です。豊かさを生み、あらゆる階層の人々にそれを配分できます。」

1970年頃から化学肥料は、急速にブラジルの大地に浸透するようになっていった。化学肥料を多用すると、最終的には土壌のバランスが崩れ、地力は衰える。そのためコーヒー樹は病害虫に抵抗できず、殺虫剤や殺菌剤の助けなくしては実をつけることもできなくなる。

しかし、化学肥料の投入により人工的に豊富な養分を与えられたコーヒー樹は一時的ではあるが、安定した収穫を約束してくれる。

即効性のある化学肥料を使わずにコーヒーを栽培するためには堆肥を施し、時間をかけて地力の豊かな土壌を培っていかなくてはならない。そして、その土作りの過渡期においては、大幅に収穫が減少する可能性が高かった。

農場への被害を軽減するために、カルロスは段階的な有機栽培への移行を試みる。86ヘクタールの農地を4つの地区に分け、1年を経るごとに有機栽培の地区を1つずつ増やし全ての地区で有機栽培のコーヒーを生産することができた。

有機栽培を試みるなかで、カルロスが多くの時間をかけているのが土壌の分析である。農場を22の地区に分け、深さ20センチまでの土を採取。それを土壌分析の専門会社に送って土中に含まれる13種類の要素の含有量を分析する。

その数値に応じて、それぞれの農地に必要な堆肥の量、土壌矯正用の石灰の散布量、不足している養分の補給量を決め、年間作業計画のなかに組み込んでいく。

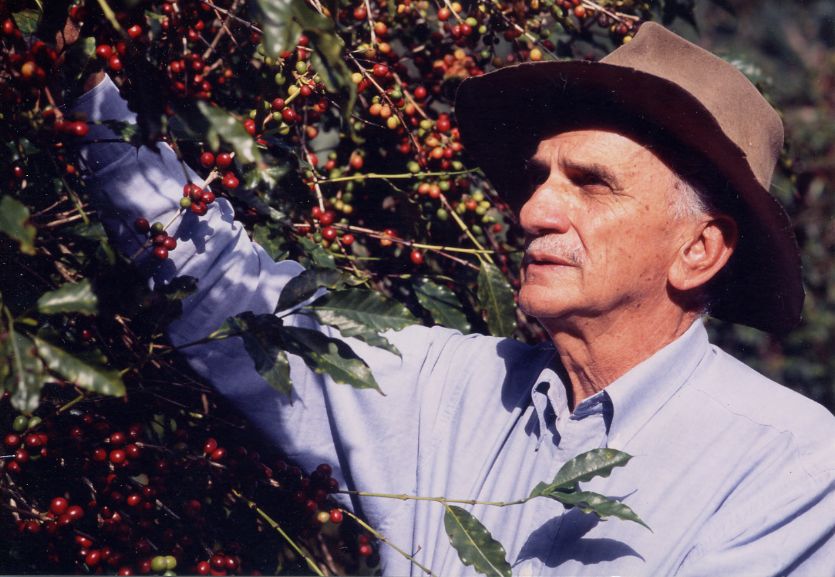

カルロスは農場内をよく歩き、コーヒーの樹を観察する。できるだけ多くの場所の葉や土に触れて、農場全体の様子を把握する。「コーヒー樹や土と対話している」と言ってもいい。

そのような努力も数年間は実を結ばなかった。

農薬も化学肥料も使わなくなった最初のエリア(5.7ヘクタールの耕地)に植えられた6000本のコーヒー樹の葉は黄色く染まり、枯れてしまうのではないかと心配した。この年の収穫は大幅に減少し、その影響は翌年の収穫にまで及んだ。

コーヒー樹は非常に繊細な植物で、霜がくればすぐに枯れてしまう。1993年に起こった霜害は、ブラジル全体の収穫量を3割以上も減少させた。ときには天から氷の粒が落ちてくる。1996年にジャカランダ農場を急襲した雹(ひょう)は、12.000本のコーヒー樹の花芽や葉を打ち抜き、地面へと叩き付けた。

何年もの歳月をかけて育ててきた有機栽培のコーヒー樹が、身ぐるみ剥がれた状態になるまで5分もかからなかった。被害を受けた4.5ヘクタールの耕地はたくさんの収穫を期待できる場所だったが、花芽を失ったコーヒー樹に実は付かず、この地区からの収穫はほとんどなかった。

こうした自然の被害を受けながらも、カルロスは有機栽培に取り組み続けた。そして、少しずつ生産量が回復していった。

カルロスは有機栽培コーヒーのパイオニアとして、いくつかの新聞に紹介され、農業学校で講師として話をするようになっていた。コーヒー園を見学に来て、有機栽培を志す生産者も増える中で、カルロスは「できれば、地域全体を無農薬にしてエコロジーの里を作りたい」と語った。

その後、カルロスは、ブラジルの3つの州で「有機コーヒーフェアトレード国際会議」をウインドファームと共同で開催するなどして有機農業に取り組む生産者とそれを支える消費者を増やしていった。

「すべての生命はつながっていて、そのつながりによって私たちは生かされています。分かち合うこと、助け合うことが、私たちにこころからの平和と豊かさをもたらしてくれます。本当に豊かな生活とは、自然と共にあって、未来世代に希望を残していくことではないでしょうか」

そのように考え、人と自然を大切にして生きたカルロスは、妻フランシスカとの結婚52周年の記念日である2003年7月4日の早朝に起きて、フランシスカに「おめでとう」と言いながらキスをしたあとベッドに戻り、そのまま永眠。。

翌2004年5月、ジャカランダ農場があるマッシャード市は、市議会の承認を得て、ブラジル初の「有機コーヒーキャピタル(首都)宣言」を行ない、市をあげて有機栽培の首都になることを宣言した。カルロスの夢でもあった「地域全体を無農薬にしてエコロジーの里を作りたい」という願いに少し近づいた。

カルロスさんをモデルに書かれた絵本

『考える絵本 しあわせ』(大月書店 辻信一 文、森雅之 絵)