第2次世界大戦後、ブラジルでは少しずつ化学肥料や農薬が使われるようになった。研究熱心な父イザウチーノはすぐに化学肥料を導入したが、農薬についてはコーヒー栽培にかけた生産において、一度も使用することはなかった。(享年75歳)

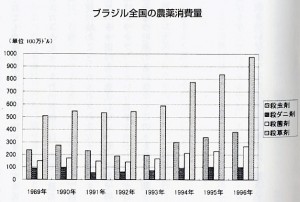

「1968年頃から、急速に農薬や化学肥料が広まった」とカルロスは振り返る。それは、ブラジルにおいて国家主導の産業化政策に拍車がかかり始めた時期と重なる。1968年から74年までの6年間に記録した年平均9.6%の高度成長は、戦後ドイツや日本の経済復興になぞらえて、「ブラジルの奇跡」と呼ばれた。

こうした高度成長のなか、1.3億ヘクタールという広大なブラジルの耕地は、農薬や化学肥料を売りつける企業、とくにドイツやアメリカの企業にとっては格好の投資対象となり、積極的な販売活動が展開された。欧米ではすでに使用禁止になった農薬までもが、まだ充分な規制の確立されてないブラジルに入り込んできた。

ジャカランダ農場に対する営業活動もすさまじかったという。化学肥料を販売する企業は8社、それ以上の企業が除草剤や殺虫剤を販売に来た。1時間に1本は、そうした営業案内の電話がなる。企業から派遣された農学者が、実験データを持って農場に出没し、その対応に追われた。「試しに使ってみるなどと言ってしまうと、次から次へと新しい農薬を売り付けてくるので、口を滑らせないように気をつけました」とカルロスは言う。

除草剤を散布した場所で小鳥の死骸を見て以来、カルロスは農薬に対して危機感を抱いていた。カルロス自身、農薬に関してはこれまでにも苦い思い出がある。ある日、コーヒー栽培の講習会があり、農薬を使用している農場を見た。「コーヒーの実には薬品が散布されているので食べないでください」という注意があったが、いつもの習慣でカルロスはコーヒーの実を口に入れてしまう。その瞬間、口の中がはれあがっていくような感じがして、吐き出し、すぐに水でうがいした。

こうした経験もあって、カルロスは少量の農薬しか使わないようにこころがけた。そのためジャカランダ農場では命に関わる重大な事件は起こらなかったが、それでも農薬を散布した後に頭痛を訴えてくる作業員がでてきた。

周辺の農場では、さらに深刻な出来事が起きていた。カルロスの兄セベーロの農場では農薬が散布されたバナナを食べた農場の子どもが、中毒症状を起こした。

農薬にまつわる事件は続く。1976年12月、ある月夜の晩のこと。カルロスの次女テルマの夫、ジルソンが飼育していた10頭の牛は、牧場の柵を飛び越えてバナナ園のほうに進入していった。丁度その週はバナナの苗木につく害虫を処理するために、ドラム缶にはパラクアッチという農薬を溶かした水が貯められ、フタはされていなかった。茶色と白の美しい斑模様をもつ7頭の若い雄牛がこの水を飲み、朝を迎えることなく息絶えた。

「ジャカランダコーヒー物語」

ブラジルにて「不可能」と言われていたコーヒーの有機栽培を丁寧な土作りと「いのちを大切にしたい」という想いから成し遂げたジャカランダ農場。農場主の故カルロス・フランコさんとジャカランダ農場の軌跡をお伝えします。

- 第1話.カルロスの祖先から

- 第2話.カルロス・フェルナンデス・フランコの誕生

- 第3話.幼年時代、豊かな自然のなかで

- 第4話.父イザウチーノのコーヒー栽培

- 第5話.カルロスの原風景

- 第6話.初恋

- 第7話.青年時代、ブラジルの大河に橋をかける

- 第8話.ジャカランダ農場主として

- 第9話.農薬の到来

- 第10話.次女テルマからのレポート

- 第11話.カルロスと農場スタッフ

- 第12話.福祉活動との関わり

- 第13話.コーヒーの有機栽培へ

- 第14話.リスクを背負って

- 第15話.ジャカランダ農場が受けた被害

- 第16話.本当の豊かさを求めて

- 第17話.「幸運」な出来事

- 第18話.水俣病との出会い

- 第19話.無農薬野菜の産直運動

- 第20話.チェルノブイリ原発事故

- 第21話.病に倒れて

- 第22話.ブラジル、遠く広く

- 第23話.想いを全て伝えて

- 第24話.有機栽培の意味を実感するとき

- 第25話.苦境を越えて

- 第26話.視線は地平線の遥か遠くまで伸び

- 第27話.コーヒー樹に囲まれた生活空間

- 第28話.コーヒー樹を見守り続けて 〜現場監督 ニーノの仕事〜

- 第29話.労働のなかの静かな祈り

- 第30話.コーヒー園に響く幼子の声と歌

- 第31話.ジャカランダコーヒーの生豆、60キロの重さ

- 第32話.老いてもなお

- 第33話.夏の草刈り

- 第34話.日が暮れて

- 第35話.ある雨の日の事故

- 第36話.土曜の夜、協会で

- 第37話.ジャカランダ農場、故郷として

- 第38話.写真でたどるジャカランダコーヒーの旅路 -土から生まれて食卓に届くまで-